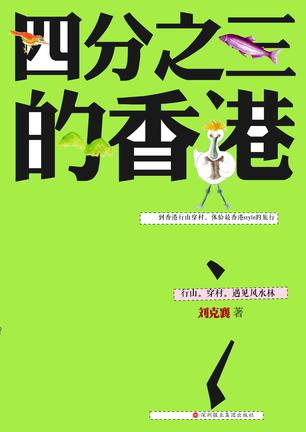

四分之三的香港

作者简介:

书写《四分之三的香港》的作家刘克襄,热爱自然、喜欢涂鸦、喜欢诗,喜欢到处走走看看。博学多闻,多才多艺,写过诗和小说,也写过台湾史旅行研究与报道。熟识他的朋友都叫他“鸟人”,年少的梦想是憧憬于棒球、桥牌国手;在海军当兵时,疯狂迷上了鸟与鲸鱼,而今,他是纵情山林的旅人与诗人,长期从事自然观察旅行、拍摄与绘画、书写。 他有诗人易感于所在空间的生命讯息能力,深情传达出自然观察家感染于景物的判断与观察趣味。从台湾早期土地探险到鸟类的观察,他的自然写作,是以一颗诗人之心,画手之笔,涵容历史人文的思索,细腻吐蕴编织的大自然故事。著有《山黄麻家书》《消失中的亚热带》《自然旅情》《风鸟皮诺查》《座头鲸赫连么么》《小绿山之歌》《小岛飞行》《不需要名字的水鸟》《台湾旧路踏查记》《望远镜里的精灵》《11元的铁道旅行》等。

内容简介:

2006年秋天,刘克襄借着在香港教书讲学的机会,开始在香港行山,继而体悟广达四分之三的郊野才是香港本色。凭借着长年走访山野和自然观察的经验,他摸索出独到的行程:在狮子山上一览九龙全景,访大浪湾径……一路收获的美景让他惊喜不已:“因为行山穿村,我幸运地邂逅了隐藏版的香港,一个比购物和美食更独特、更有魅力的香港。”他且行且记,花费数年时间写成《四分之三的香港》。该书收录了刘克襄用双脚丈量出来的最独到的26条漫游香港郊野路线,涵盖香港新界东、西、中、北部,大屿山,港岛和南ㄚ岛;包含独家手绘路线图、动植物速写笔记,带你体验香港最隐秘、最有魅力的一面。一般旅游登山书,大多着重于路线规划,地景的概略描述,加上简单地图的描述,刘克襄则尝试突破这类工具书的制式介绍,除了绘制手工地图,详尽地描述几条重要的代表性步道,还尝试以更多人文风物和自然生态知识的见闻,带进行程的体验中。 胡洪侠 (深圳报业集团出版社社长)《策划缘起》: 都市里的生态文明建设正引起越来越多人的重视。我们看一座城市生态如何,最直观的,即是看这座城市有多少山水,多少林木,多大绿色面积。专业术语则是“森林(植被)覆盖率”。 台湾作家刘克襄踏访香港时,首倡以“四分之三的香港”视角重新打量香港。在他眼里,香港面积中,四分之一是金色的都市繁华,四分之三则是绿色的城中山水。双眼几番观察,双脚一一丈量,他收获了满心欢喜,也收获了《四分之三的香港》这本书。 香港有我喜欢的地方,也有我陌生的地方。有些陌生的地方后来喜欢了,有些喜欢的地方后来陌生了。读了刘克襄《四分之三的香港》,心生疑窦:我们真的了解香港吗?匆匆旺角,匆匆中环,匆匆九龙,匆匆铜锣湾,那就是你喜欢或陌生的香港?刘克襄告诉你:起码有四分之三的香港,你是陌生的,你是应该喜欢的。他在书的章章节节不厌其烦告诉你说,这样这样这样,你会更喜欢。 此书不仅仅是一本在香港穿村行山的指南书,也不仅仅是一本辨识港岛花木鸟虫的风物志,它还是一本展示当代都市人走向绿色健康生活方式的路线图和珍藏香港山山水水人文地理的纪念册。我们自以为了解的地方,其实未必真了解,香港就是个现成的例子。假若我们要重新全面了解香港,不妨从《四分之三的香港》开始。 而且,从《四分之三的香港》开始,我们也会把绿色的目光投向更多的城市,比如《五分之二的深圳》,《二分之一的南京》,等等。 马家辉( 香港作家)专文推荐之《山里不知身是客》 有一回跟杨照聊天,不知何故谈到刘克襄,他笑道,年轻时,曾被刘克襄退稿。 我愣了一下,然后哈哈大笑。一来因为从没想过连杨照也会有被退稿的不快经验,二来因为我其实亦被刘克襄退过稿,三来,细心想想,我猜在那年头,恐怕没有几个人没被刘克襄退过稿。那是报禁未开的年头,文学刊物不多,也没有可以让人人自封作家的互联网,报纸副刊只有那么每天一个版面,刘克襄在《中国时报》“人间”副刊担任编辑,把关严格,自会有人遭他拦下。但我跟杨照的不同之处在于,刘克襄退他稿,会约他出来喝咖啡,有话好好谈,而退我稿呢,只是通了电话,在电话里直接对我说“不”,更可恶的是那通电话还是我主动打去报社追问投稿情况。我清楚记得那个下午,记得执起电话筒时的忐忑心情,记得放下电话筒后的悲愤感受,所以,我清楚记得刘克襄的声音和名字。 可我毕竟不是港产片里的古惑仔,没有埋伏在报社门外,守候刘克襄下班,从暗里冲出来,拿刀斫他;我只化悲愤为力量,继续写,努力写,过不了多久,终于写出一篇被“人间”副刊接纳的文章,甚至再过了若干年头,我从台湾到美国,又从美国回香港,在《明报》上开拓“世纪”副刊,倒过来,打长途电话向刘克襄邀稿,也从未退他稿。哈,我真懂得“以德报怨”。 当然真正施“德”的人是刘克襄。退我稿是他的专业判断,是他的份内责任,本无怨可言;替我的副刊写稿,既引领香港读者开展视野,复为报纸销路提升助力,实有德可述。过去十五六年间,刘克襄写写停停、断断续续在《明报》发表了数十篇文章,初时题材主要是台湾田园,近数载,“本土化”了,大谈特谈香港山水,并且谈之不足,多番亲自渡海前来,藉演讲或教学之便,走遍港九新界的山头、野地、市场、巷道,吃这喝那,观这察那,然后考之查之书之记之,写成更多的香港文章,于是,有了这本《四分之三的香港》。 刘克襄在香港停留时,我必努力约他见面,可惜成功的次数不多。因为他早起床,起床后总去爬山,而我不是晚起床就是被困在办公室从早忙到晚,时间凑不上。有一回终于约到了,中午在九龙塘的城市大学碰面,我带他到附近的老小区吃饭,沿途有花有树,他像导赏员般向我详细解说花姓树名及它们的前世今生,让我这个正宗香港人颇感羞愧。又有一回,我约他带领我和几位香港朋友同游狮子山(但只走到四分之一,我怕累,打退堂鼓了!),这座山,远看山形酷似一头躺着的狮子,故得名,是香港山岭的代表地标,而我竟然从未去过,而刘克襄竟然已经去过十多二十遍,精准掌握每条山径的曲折方向,一边走,一边用他的台腔国语向我和朋友们细述这座山的迂回地貌,而我们不断用港腔国语向他问这问那,剎那间,仿佛是我们去了台湾旅行而并非他来了香港暂居;山里不知身是客,刘克襄比许多香港人更似香港的主人。 所以刘克襄在香港肯定愈来愈人气旺盛。香港近年流行“行山”,即是登山,用心欣赏山容峰貌;亦渐有人提倡“绿活”,用心领会田园细致。于此,刘克襄早已是专家中的专家,走得很前很前,感谢他这几年把注意力移放到香港,既以专家之身对田园山水查根问底,复以文学之笔为人文生态记录诠释,他其实参与了香港历史的建构和发现。书里许多文章在《明报》刊登时,备受追捧,我常听一些亲近绿色生活的香港朋友说:“不读刘克襄的文章,我不知道原来香港也有……”之类感慨,很明显,刘克襄让香港人更了解香港,而当文章集合成为书本,影响必更深远,回响亦必更强劲更响亮。 我惯称刘克襄做“老刘”或“鸟人”,他则喜唤我“老马”。现在,老马正式以香港人的身分对出生于台中县乌日乡的老刘说一声:感谢你,也约定你,下回再来香港,让我跟你去把那剩下的四分之三座狮子山走完。 《四分之三的香港》作者刘克襄大陆简体版自序之《香港郊野带来的启发》 大约二十世纪二三十年代起,不少旅居香港的西方人,在假日休闲时,喜欢安排到周遭的郊野行山。除了走访香港各地的大小山头和离岛,深圳的梧桐山有时亦被安排在行程里。 何以如此,原因很简单,梧桐山跟香港诸山属于同一地理山系。再者,它位于整个珠江三角洲北边,比香港境内山头都还高,又是一个独立完整的山系,光是这样的特殊条件,便足以让喜爱郊野活动的人跃跃欲试。更何况是动植物专家,或者地理学者。而像我这样喜欢搜集旧史文献者,翻读到1915年还有老虎在梧桐山被猎捕,心里对这样独孤的山头,自是充满更多丰富的想象。 一只老虎的出现,往往意味着方圆八九公里,至少有一座依旧密覆蓊郁森林的环境,林下丰富的动物自不待说。以前在新界地区遥望梧桐山,多少便抱持这样的浪漫想象,对梧桐山更满怀攀登的梦想。当时还有些奇妙的烦恼,若是有机会登个几回,到底要不要把它写进这本书里面,圈进我认识珠江三角洲山岳的一部分。 只可惜,我始终没机会和缘份。但我在香港郊野行山,经常遇到深圳和东莞过来的山友,在山径半途或登山口跟我探路,或者干脆结伴而行,因而熟识了。透过这样的行山,我才惊觉,深圳等地也有不少喜爱登山的市民,他们不只在深圳的郊野,攀爬周遭山头。过了罗湖和落马洲,同样可以一日来回,很快地走进香港的郊野,选择适合的路线,进行整天的快意健行。甚而也有两天一夜,或三天两夜的纵走。 这几年冬天,我也固定带领台湾的登山队伍,攀爬香港的山岳。当时的想法甚是单纯,只希望引领台湾喜爱登山的朋友,认识珠江三角洲的郊野特色,藉此看到不同地理环境的内涵。岭南和台湾的山区到底差异有多大,经由此一现场切磋比较,彼此拉高关怀生态环境的视野。大家不仅关心自己生活的城市,也旁及其它城市的发展。 百年来,华人城市的建设,初时经常着重在工商发展,往往忽略了绿地空间的规划,或者牺牲此一条件。不只公园、植物园欠缺,郊野面积一样少了长远的布局。如何跟周遭自然环境和谐对话,从来就不是城市重要的优先选项。更遑论,以生态环保为中心的郊野思维。 香港在早年的城市发展里,很明确地保留了近乎四分之三的环境,限制开发建设,长久下来,香港的城市发展虽呈现石屎大楼林立的拥挤状况,但大片郊野得以幸存,展现广阔的自然地景。香港因为这一大片绿色环境的长远规划,得以缓冲了城市的忙乱和污染。郊野的丰富,让香港拥有一独特的城市自然美学。长年以来,大片市民拥有共同的森林和海岸,那是其它城市难以媲美的。 有此山水,香港山径步道遂出现了细腻规划。登山口该如何设立路标指示,中途又应有何种措施,厕所的建设规格等等,随着都会的发展,都有权宜的考虑,提供市民更方便利用郊野休闲的机会。当然,不少步道过度水泥化,错误的施工方式,以及诸多区域开发的压力都隐隐浮现。透过本书的描述,当可清楚了然。 一般旅游登山书,大多着重于路线规划,地景的概略描述,加上简单地图的描述。我则尝试突破这类工具书的制式介绍,除了绘制手工地图,详尽地描述几条重要的代表性步道,还尝试以更多人文风物和自然生态知识的见闻,带进行程的体验中。行走郊野之山,既是休闲娱乐,也是生活价值的学习。安全、方便和完善,是我目击香港郊野建制的基础。寂静、孤独和缓慢,则是香港行山健走带给我的愉悦。希望大家也透过这等漫游,认识另一种非都市的香港,或者更熟悉香港的底蕴。 从十九世纪中叶,香港被英国殖民统治,我们多半注意到城市商街的规划发展,其实郊野部分的管理和措施也是城市建设不可或缺的一部分。以前台北在努力跃升为国际都会的过程里,在自然湿地的管理上,一直以香港为师,但我以为不只湿地部分,山径郊野的保护,还有更多值得学习的丰富内涵。 我不是香港人,只是意外的旅居,经常利用假日跋涉当地山水。可过往二十来年,在台北我有诸多攀爬山岳的经验。两边山景山色大不同,我因多方比较对照,不断有旅行的感动和欢喜,彷佛一身拥有两个家园。以后若到其它城市生活,相信也会产生类似情境。 基于这样的认知,本书的创作也不尽然是写给香港人看的,而是给关心城市发展者提供更多观看郊野的视野。愈来愈多人喜欢从事户外休闲,更需要这类人文和自然都能涵蕴的山水之书,结合工具的实用性。我更期待所有爱好者,从这本书了解郊野和城市的微妙关系,争取城市生活的质量。 香港住民近几年土地环境意识增长,愈发关心生态环境变化。本书描述的好几条山径,周遭的田野和湿地都面临开垦破坏的危机。我们有空去香港旅行,何妨走向这一区域的香港。见识自然风情外,也让香港人了解,我们时时刻刻都在关心这块山水。 南方的大城极境,珠江三角洲的绿宝石。 试读:开场之《南方生态美学》 香港或小,自然环境却是多样。早年有些山峦可能秃裸荒凉,但也有葱茏萎蕤的森林谷地。只是经过数代变迁,已不复清楚记述。 其原貌经人为利用、战争破坏,几乎光秃。再造林恢复成如今样貌,似乎更有着难以一言道尽的复杂。 虽说亚热带森林的本色回不去了,大片山野还是有着郁郁青青的自然模样。它保留着几近75%的郊野,跟紧密的水泥大楼森林遥遥相对。一个高密度发展的国际城市跟自然和谐相处,或紧张地并存,这里隐隐然是最经典的案例。 话说香港的郊野,众山不高,海拔最高的大帽山还不及一千米,以降分别为凤凰山、大东山、二东山等,都接近此一高度左右。但各自大块连绵,不免让人联想起台北周遭的山头,颇为类似。我们常称许,台北盆地山海交接,风光明媚。香港更突显山海一色,衬托着十里洋场的繁华。 香港的山貌色调,远眺时,山顶一带多为低矮丛生的灌木和草原,或者巨石磊磊散落,呈现铁锈般枯竭而荒凉的景色,不像台湾的青翠、蓊郁。这等山景大抵是现今岭南以降的主要自然风貌。山腰至山脚才有森林青绿点缀,或团簇集聚。此一缺乏森林密覆的山区下,溪瀑自是不多,水涧更是罕见。更少有大溪浩荡流出,或者近似台湾森林的潮湿、阴森之感。 山峦虽无葱茏之相,险峻磅礡者却不少。它们因紧邻海洋,海拔从零拔升,顿然高耸矗立,遂拥有台湾三千米高山的气势。比如大东山、凤凰山和马鞍山等便展现这般壮阔和峻峭。 台北的郊山还不见得有此巍峨,想要目睹这等地景,还得远到雪山、中央山脉等等才有机会体验。但在香港,随便一辆小巴就能载你到登山口,小走一段,便能感受这等雄浑气势了。 再综观之,香港也不只这派山水。随着地理位置不同,自然环境变化万千,那是台湾难以想象的山岳风景。 比如,站在西贡海岸环顾,白净的沙滩衔接蔚蓝的海湾,俨然如身处峇里岛般的热带场景。经过的乡野,人丁寂寥,村矮屋低,毫无公路车辆之迹,唯有山径连接,更仿佛身处偏远的世外桃源。 走访大榄涌水塘,那又是另一番惊奇。其山光湖色媲美日月潭,但后者沦为观光旅游景点,尽是环湖公路。大榄涌水塘却是泥土山径,沿着湖岸旖旎蜿蜒,供人穿林悠游,走访乡野村落。 又譬如,万宜水库附近地质所展现的奇棱巨岩,我们居处台湾,可能还得远到澎湖群岛,才有机会目睹玄武岩的奇诡。此地却是都会海岸边的天然风景,转个弯,一趟短程的士即可到达。 上抵凤凰山、马鞍山等棱线,那又像在台湾纵走能高安东军般,高山草原的风景和视野缓缓起伏。一条清楚的百年山径,起落于雄浑的山头,连绵出山势的浩荡。 更奥妙的漫游,或许在离岛。比如搭船到南丫岛,从索罟湾循海岸的平坦山径起程,惬意地散步,穿山越岭,经过那小村小落,抵达榕树湾。如果你嫌此岛过大,还有更小的长洲和坪洲等,仿佛台湾九份、北埔的小镇风情。这等闲暇自在,竟是在繁华都会旁边咫尺的小岛,恐怕也是旅游情境里难得一见的经验。 除了山头和区域各异,香港的山径更是出名。许多西方人到香港登山,主要是被四大名径所吸引。它们分别是港岛径、卫奕信径、麦理浩径和凤凰径。麦理浩径和卫奕信径,皆以香港前总督姓氏命名。另外两条大径,港岛径、凤凰径分别位于香港岛与大屿山,都是香港行山的指标山径。 四大径从三四十公里到百公里不等,各自横跨不同的山区。基本上宽阔而漫长,适合长程徒步。旅游者或可挑选其中一二段,估量个人体力,感受四大径的内涵和步道设施。四大径多以泥土路为取向,标示分明,唯不少地区还是铺有水泥石阶。 除了四大山径外,还有各种古道、村径、教育径、文物径和树木学习径等,丰富其行山的面向。村径和古道尤其特别值得推荐。藉由村径和古道,登山者更容易接触旧时村落,掌握昔时香港的农村风貌,以及市区发展的历史。香港行山特有的穿村情境,便在如是走访里逐渐形成。 所谓穿村,乃港人郊野行访经过村子的习惯称谓,跟我们在台湾爬山,中途经过一村落类似。但港人会特别强调,或许是这等农村风景,在当地已不多,人情风俗更不易寻觅。 香港郊野的村子类型多样,靠海近山、偎林聚谷者不一。大的或形成围村,或者背山面海成条成排,也有二三幢零星散落。起居生活亦大不同,承传数百年活络生活的犹健在,人丁寥落的村屋更是比比。草木蔓发的荒村废屋,时有倾圯于山路半途,或半隐于密林里。 山上村居者,昔时劳动各种产业。植茶种稻、栽蔗培蕉处处可见,现今多为菜畦果园、有机农场之类。海边生活仍有鱼排,或挖蚝铲蚵,也有的继续以基围捉捕少数鱼虾。唯人丁稀少的住家,遗世独居,多依赖登山休闲行业赚活,设一士多简单谋生。 我在香港穿村,邂逅的大抵便是这等风景。接近这些村落,往往有一条水泥铺设的小径,当地人多以村径称呼。村和村之间,有时便是以此路相通。距离长远,森林沟壑阻隔的,依旧保持泥土山路,或者形成石磴古道。 在台湾乡村或著名郊山,考虑观光、交通便利,水泥路径经常大剌剌地横陈。既失野趣,又严重地残害环境。香港的水泥村径只有一米宽,最适合走路来去,脚踏车或独轮推车亦可上路。或许不是最符合自然环境的道路,一条路对土地的冲击,却减低到最小。 村径在香港到处可见,在西贡半岛更为突出。此半岛内部只有一条北潭路贯穿,容许巴士和轿车出入,其他几乎都以这类瘦小村径作为联系的管道。村径穿梭于山林间,诚为香港健行的美好体验。诸多倚山傍林的村落,便靠着它通往外围的世界。有此窄小村径,外在世界对它的过度侵扰也阻绝了。 大浪湾远足径便是一例。一村行过又一村,兼有远眺绮丽海湾的风景,遂成为热门的踏青路线。友人在城大教书,每年的户外教学都会安排此一路线,引领学生认识自己的土地家园。 村径沿着海岸,对港人来说,或许是理所当然,但对台客来说就稀奇了。在台湾很少村径是沿着海岸环绕的,多半是孤线一条,直指海岸。另一端,通向宽阔的公路,绝少绕着海岸,让人缓行。 只有一些国家公园,诸如垦丁,还有这种沿岸的步道。但这种枕木型步道都是刻意设计,观光味十足,游客被迫被引领到海边,观赏绮丽风景,缺乏生活况味。在香港走路,你很清楚,那是一个村子通往另一个村子的途径。村子里的人可能乘船出海,载运货物或捕鱼,却也依赖村径连络游走他方。 有些村径更是悠悠地隐伏于蓊郁的林间,好大段路程,一路有小溪伴随,又相互交缠,沓沓蜿蜒。二十世纪七十年代初,在台湾的城镇乡野尚可遇到此等的风景,小径小溪沿着树林,左右弯曲好几回,流过水田流过荒野流向村落。 啊,这等农家风景如今荡然无存。香港村径的出现,常让我心生慨叹,仿佛带我回到童年时的乡间小路。离城市不远,可以冒险,可以很快地安然回家。 穿村还有一大乐趣,邂逅风水林。 风水,乃观看山川,挑选福地的见解,藉环境之良窳评断其对居住的影响。至于风水林,大抵系传统村落和周遭山林环境的对应关系。 香港的风水林主要以客家人居住的近山环境为多。一般这类村子挑选坐落的位置,多半偏好坐北朝南,背后倚靠蓊郁的森林。森林不仅吸纳北风,同时积聚了水气,冬暖夏凉。 这一风水汇集的原始林子,自不宜贸然开发,甚至破坏。久而久之,它保存了丰富多样的物种。随着村子住民一代承传一代,森林也永续地依伴。祖上积德才衍生此一良好风水的生活训示,于焉合理合情地开展。反之,有此美好风水,村子始能出贤德之才。这是汉人的生活智慧和信仰,巧妙地衔接了自然四时的运作。 一块拥有绝佳风水的森林,若是随便开发,砍伐林子,坏了风水,村子会遭到厄运。这悲剧包括了既有环境的破坏,进而牵涉到村人生活形式的不幸改变。保存一个风水林的完整,不只是让近邻的森林可以永续存活。进而之,完整的森林也保护村人的长久居住。 这种传统风水林意识,或许带有神秘的自然主义经验,或因无知和畏惧衍生人生起落的迷信。唯晚近从生态学的角度评量,风水林其实涵盖了多重的生态系统功能。 比如,风水林是一座天然冷气机,具备改变微区域气候的效用。同时,又是一座林墙,能够缓和狂风的吹袭。在酷暑之日,遮挡猛烈的阳光,降低村落的温度。冬季又可阻隔北风侵袭,减少寒流的冲击。村后的树林也是天然屏障,在发生山泥倾泻时保护村落,阻挡自山坡冲下的土石流。茂密的阔叶树林又展现隔火功能,减缓山火的蔓延。森林更能涵养地下水,提供生生不息的饮用和灌溉水源。 当然,风水林里更是村民生活利用的重要资源,除了野生植物如土沉香、黄桐和木荷等,在林地外围,不难发现一些具有产业价值的树木,诸如龙眼、杨桃、黄皮、大蕉、蒲桃、番石榴、木瓜等果树,这些都是村民适量种植的。除了果树和薪材外,森林还提供各种丰富的中药材,几乎村里的老人都识得这些药草,作为平常饮用和养护身子的食材。 在香港,有哪些代表性的风水林呢?随手拈来便有新界北部的荔枝窝、上禾坑,西贡郊野的荔枝庄、黄竹洋,马鞍山一带的梅子林、茅坪新屋。更靠近闹区,诸如大埔的凤园、城门,以及林村的大庵、社山村等都是很好的例子。其实,从华南以降,就是风水林的大本营,但我尚无缘全面走访,就不知晚近一世纪以来,多少森森草木终不抵利用开发? 过去香港的地貌历经更迭剧变,人类的诸多活动,如伐木开垦、引燃山火、战争等,破坏了蓊郁森林。20世纪40年代,香港犹如不毛之地,除了偏远的深谷,风水林是仅存的绿意。 唯现今也非每一村落都拥有悠邈的自然林相,多数地方道路拓宽,或辟建公寓大楼,风水林早不复存在。若有苟延残存者,至多也只是次生林或再造林的单薄外貌。香港本岛便仅剩存一南风道风水林,所幸新界地区郊野辽阔,尚有百来处完整存在。 到底香港原有的植被面貌为何,如今便只能从风水林去寻找推测了。这些平均面积一公顷大的风水林保存着繁多物种,特别是因生境受破坏而日渐罕见的低地树种。日后不但可以成为附近的基因库,提供自然演替及更生的物种来源,同时提供动物栖息,维持整体生态环境的物种多样性。 再从科学人文角度而言,生物多样性兴起的年代,物种丰富的风水林正是典型的人和自然和平共处的重要例证。完整的风水林蕴藏了无可估量的价值,无疑是当地最好的植物博物馆、自然公园。 风水林的出现,绝非早年即拥有自然环境意识,更大的关键在于汉人的传统信仰,以及遵循自然法则的信念。这种山水地理,遂意外地成为微区域保护森林的重要案例。香港的风水林和日本的里山一样,那美好的价值意念和生活情境,随着人们在城市愈加忙碌的茫然里,无疑地会受到更多的期待。 这些年在香港行山,遇见风水林最亢奋的一回,应该是走进新界北端,徘徊在船湾郊野公园的世界了。 那儿接近大陆边界,一个比大屿山区更加偏僻的荒凉之地。周遭尽是浓郁碧绿的山色映照着广漠的水塘世界,其辽阔远胜其他地区。行山的朋友说翻过此山就是深圳。同样拥有丘陵之地,深圳却无此蓊郁。驻岭远眺那儿,水泥大楼的石屎森林绵延不绝,半甲子的城市规划里只知开发,绿色内涵付诸阙如。好在有香港,好在有新界。 其中一条山径从大尾督出发,绕过八仙岭右侧的山腹,那土路漫漫,反复于密林里起伏。长途跋涉后,方能艰辛到达。一趟五六小时的走路,崎上岖下,行行复行行,终而来到一处如宋代泼墨山水的家园,几个小村,前傍水塘,后倚风水林,翠微地横陈在前。杭州西溪湿地再怎么婉约,恐亦不过如此。 大都会有此风景,放眼世界还真不多见,由此对照城市文明更加惊奇。当我怀念香江风光时,浮光掠影的自然集锦里,总会幽微地闪现这一抹浓郁的绮丽山水。透过历史悠远的农村传统生活,人们在这块苍老的大地,早就形成深厚的自然生活内涵,足以作为南方生态美学。 书评《写给香港的情书》迦乐/文 去过香港许多次,本以为对香港已经很熟悉了,但读过克襄先生的《四分之三的香港》,却发现自己对香港的熟悉与认识,却原来都只是偏狭的误会。和大多数内地游客一样,我们对香港的认识,只不过是霓虹闪烁、高楼林立的东方都会,而这仅仅只是四分之一的香港。如果没有另外四分之三的衬托,这样的都会在世界的很多地方都可以遇到吧,毕竟世界已经“平”了。 另外四分之三的香港是什么样子的?克襄先生用他的笔——准确说,是用他的脚,一一为我们丈量出来。那是大浪湾天涯海角般的迤逦风光,那是榕北古道上的迢迢古意,那是鹿颈的鱼米之乡,那是马鞍山的一场杜鹃花的盛宴,那是西贡古道上的涓涓细流,那是东澳古道上高脚棚屋的家园……香港不仅仅是个繁华都会,香港也有它深邃静谧的后花园,有它自己的山水和田园。有如此悠远安宁的背景,都市的繁华才不显得喧嚣浮华。诚如克襄先生文中所言:“大都会有此风景,放眼世界还真不多外,由此对照城市文明更加惊奇。当我怀念香江风光时,浮光掠影的自然集锦里,总会幽微地闪现这一抹浓郁的绮丽山水。透过历史悠远的农村传统生活,人们在这块苍老的大地,早就形成深厚的自然生活内涵,足以作为南方生态美学。” 克襄先生不是作为一个观光客、一个浮光掠影的导游,来为我们讲解四分之三的香港,而是一个老朋友一般的背包客,邀我们与他同行。他要带我们去的每一个地方,自己都先踏访一遍,然后手绘好路线图,行前再反复叮咛,在哪里乘车,路途有多远,需要多长时间,在哪里吃饭,在哪里喝茶,巨细无遗,热情得让你不去都不好意思。随克襄先生探访,绝非到此一游般匆匆一过,享受自然风光的同时,更能够长知识,开眼界。他会沿途给你讲解村庄的沿革,古道的历史,植被的品类,山水的来龙去脉。因此,跟随他的脚步,犹如打开一幅卫星地图,既可窥山水全貌,亦可无限拉近,细察一草一木。 克襄先生还是一个富有情趣的游伴,甚至可以说有趣而近于癖了。他对山水风物的带入感极强,是对自然与人文风光充满情感的行脚客。他可以爱上他脚下的每一寸土地,爱上他眼前的每一座山、每一条河。山山水水在他眼中似乎也都活了过来,充满了情意。所谓“性本爱丘山”,只有情感的灌注,才会让眼前的丘山活过来。读他雨雾中游马鞍山,不禁让人莞尔。本是要赶赴一场杜鹃花的盛宴,给人的感觉,倒像是赶赴一次情人间的约会。马鞍山的花事正盛,克襄先生带着自己的学生们,一路艰辛地爬到山顶,不成想细雨霏霏,大雾弥漫,山险路滑,似要面临一场大煞风景的约会。但在动了情的游客眼里,细雨浓雾却意外地烘托了杜鹃花的诡异奇美,“不知何时,百合般优雅的羊角杜鹃也来凑趣了。于是,这丛又那丛,此团或彼团,几种杜鹃粉粉红红映错着,仿佛烟火施放,在浓密的绿林中,在云雾的起落里,灿烂地把整个山头点燃了。”总之,无论阴晴雨雪,富有情趣的克襄先生总不会让你煞风景,而是“浓妆淡抹总相宜”一般意趣盎然。 《四分之三的香港》不是一般的导游书,也非一般的山野笔记,更像是一个情种写给大自然的情书,间或变作一位老食客,为你讲解当地的小吃,让你忍不住流口水。克襄先生是山野游记的大家,也是真正的行家,但他的文章却又非常贴地气,语言也美得让人沉醉。这里止不住再引一段:“秋分时节,香港岛继续维持岛屿风貌的蓊郁森林,北边的新界郊野却有天地苍茫的旅行况味了。经常一条小山路的蜿蜒,更加明显而孤瘦地跨越山头。草暗木黄,地阔天开,人行如蚁,空旷和孤独更连结一起。”像一个老朋友乘兴的邀约,自然而又充满古意。嗯,此时亦非山野之旅,更像是人生之旅了。

目录:

策划缘起 胡洪侠 /1 专文推荐 山里不知身是客 马家辉 /3 简体版自序 香港郊野带来的启发 /6 繁体版自序 遇见香港本色 /9 开场 南方生态美学 /12 我的路线 新界东部 大浪湾 天涯海角逐风光 /22 上窑村 咸水稻的家园 /32 榕北古道 迢迢路径任我行 /40 荔枝庄 地图上的空白 /48 新界北部 荔枝窝 走进香港乡野的心脏 /56 锁罗盆 跋涉魑魅传说之境 /66 鹿颈 昔时的小小鱼米之乡 /76 南涌郊游径 穿林越涧望翠微 /86 沙螺洞 香港最辽阔的山区湿地 /96 新界中部 马鞍山 赶赴一场杜鹃花的盛宴 /104 茅坪古道 率性寻访旧径古村 /114 大脑古道 谁在偷伐土沉香 /122 西贡古道 涓涓水源的启示 /134 狮子山 狮子山上看红尘 /142 针山到草山 睥睨一切的尖峭 /152 新界西部 川龙到甲龙 拜访花岗岩旧路 /162 屯门径 香港人最陌生的郊野 /172 米埔自然护理区 湿地保育的典范 /180 南生围 涌地盈盈的美好驿站 /190 大屿山 芝麻湾 滨海浪行 /200 东梅古道 悠邈的生活细道 /208 东澳古道 高脚棚屋的家园 /218 香港岛&南丫岛 紫罗兰山径 认识港岛森林的最佳路线 /230 柏架山道 老人徜徉的林径 /238 马己仙峡 麻鹰青睐的城市绿野 /244 南丫岛 缓冲繁华竞速的离岛 /254 我的手帖 行前叮咛 /264 人气语汇 /269 动物速写 /271 植物笔记 /273 后记 /286

评论