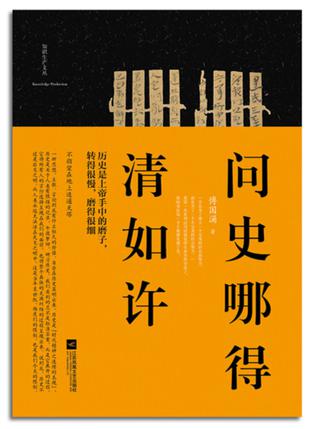

问史哪得清如许

作者简介:

傅国涌 生于浙江乐清,现居杭州。当代知名学者,独立撰稿人。主要关注中国近代史,特别是百年中国言论史、知识分子命运史、近代中国社会转型和近代企业传统,善于以客观全面的视角解读历史。 著有《金庸传》《叶公超传》《百年寻梦》《追寻失去的传统》《1949年:中国知识分子的私人记录》《主角与配角:近代中国大转型的台前幕后》《笔底波澜:百年中国言论史的一种读法》《文人的底气:百年中国言论史剪影》《民国年间那人这事》《大商人:影响中国的近代实业家们》《百年辛亥:亲历者的私人记录》《帝国尽头是民国》《从龚自珍到司徒雷登》《无语江山有人物》等。

内容简介:

【内容简介】 本书是著名历史学者傅国涌的以民国人物为主题的历史散文随笔集,书稿共分三部分,一是关于民国知识分子的轶事钩沉,如鲁迅为何不喜欢杭州,陈寅恪、胡适等人的留学生活等;二是关于民国时期的社会公共生活,比如民国饭局、上海滩的社交活动等;三是侧重于在游记中畅想历史,如在南通想张謇,在无锡想荣德生等。 【作品看点】 ★活的历史和活的人物:傅国涌在写胡适时写到他的“活的文学”的观点,他的散文从某种程度上说,就是一种“活的历史”。他把大量的第一手资料——书信、日记、电文、回忆录、教科书——袒露在我们的面前,为我们揭开历史这个任人打扮的小姑娘的神秘面纱的一角,然我们窥见细节的、鲜活的历史和民国人物。 ★ 历史学者的智性散文:傅国涌的散文有着学者散文特有的智性之美。作为一个主要研究百年中国言论史、知识分子命运史的学者,他最关注的就是在中国近代社会转型过程中的政治文化名人的思想,“思想是最宝贵的,也是最容易被轻忽、被忘却的。思想不能当饭吃,却常常隐伏着一个民族的生命,连接着过去与将来”。他的文字有学者特有的严肃冷峻深刻,在对史料扎实考证的基础上,他的观点和发现往往发人深省;另一方面,他的字里行间又有一种对知识分子命运的深切同情,又有文学性的温度。 ★对共和、民主、自由等大问题的思考:作者从民国历史的角度切入这些问题,正如作者所言,这些问题时隔一百年还能感受到它的分量。这些问题,既是袁世凯之问,也是民国时期几代知识分子思考的问题,是他们朴素地、低调地、持续地探索和实践过的问题。这些问题对于21世纪的中国同样重要,从历史的角度切入,有助于我们“找到更为真实可靠的文化命脉,找到通往现代社会的路径”。 【名家推荐】 ★傅国涌的历史随笔,是严谨的工笔画,细节上见功夫,他为此付出的功夫,无人能及。 ——中国人民大学教授 张鸣 ★我生于1917年,傅国涌生于1967年,年龄正好相差半个世纪。社会上有“代沟”的说法,但读了他的著作,我感到心灵是相通的,对理想的追求并不因岁月而隔膜。他以充满激情的笔墨,讲述了许多对我来说并不陌生的人和事,让我蓦然回首,也禁不住生出许多感慨。 ——《庐山会议实录》作者 李锐 ★傅国涌的文章有内容、有观点,视野开阔、文字晓畅,有些地方用墨不多却意味深长。 ——作家、学者 章诒和 ★傅国涌在尘封的史料中勤奋爬梳,揭示了近代中国不少历史真相,以新的视角给读者新的启发,实现了学术性和思想性的统一。 ——中山大学哲学系教授 袁伟时 ★傅国涌的写作堪称独树一帜,他总将庞杂的史料钩沉与高度的现实关切水乳交融,平静的史家调子里,暗淌着壮怀激烈的焦灼与隐痛。 ——评论家 李静

目录:

【第一辑】 袁世凯之问:共和要几个世纪? “新国民”:袁世凯称帝之时知识人的思索 纸上的县治理想 1934:《独立评论》的乡村纪事 胡适为何拒绝组党? 【第二辑】 时局 饭局 格局:史量才在“九一八”之后的公共生活 鲁迅为何不喜欢杭州? 鲁迅为何拒绝诺贝尔文学奖提名? 民国史上的建设力 “九〇后”一代知识分子的不同选择 王人驹:一个低调理想主义者 【第三辑】 到无锡寻访荣氏兄弟遗迹 到南通寻访张謇遗迹 重庆到宜昌:访卢作孚遗迹 海盗和核电:风云三门湾 到成都寻找历史 跋:问史哪得清如许

评论