另眼看共和

作者简介:

赫尔曼•凯泽林(1880-1946),旧译盖沙令,德国社会哲学家。出生于爱沙尼亚的世袭伯爵家庭,祖父曾是沙皇亚历山大二世的顾问。在德国受教育,用德语写作,住在巴黎、柏林与爱沙尼亚的庄园里,研究哲学与地理学,1911年开始他的环球旅行,同年岁末到中国。他首创了一种超越国家、民族、文化的松散哲学,兼采众家之长,化为己用。在他看来,哲学并非仅仅为了认知世界,更重要的在于人类自身的完善。通过与各民族文化的直接接触和对话,凯泽林逐渐摈弃了欧洲学者惯有的西方中心主义,能够以平等眼光看待非西方文化中的积极部分。在此次旅行的基础上,他撰写了反映其哲学思想的代表作《一个哲学家的旅行日记》。

内容简介:

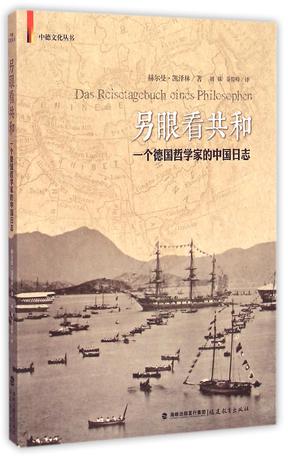

《一个哲学家的旅行日记》成书于1919年,首版后即引起轰动。该书分为上下两卷,上卷包括埃及、锡兰、印度等,下卷包括中国、日本、美国等。在这本书中,凯泽林以较浓的笔墨叙述了自己在中国的旅行经历及对中国哲学的认识。《一个德国哲学家的中国日志》即摘取了该书下卷第四章《远东行》之中国篇。适值辛亥革命刚刚结束,新旧政权交替之际。大致路径为香港-广州-澳门-青岛-山东其他城市-济南-北京-汉口-长江-上海,即由南至北,再由北至南,最后由上海离开中国,前往日本。 凯泽林初到中国,即感受到了弥漫中国的革命气息。作为出身贵族家庭的保守派人士,他含蓄地表达了自己对革命和共和制度的怀疑,以及对席卷世界的民主革命之风忧心忡忡。 纵观凯泽林的整个中国之行,也是他对中国哲学世界由浅入深、不断探索的过程。通过他的日记,不难看出他对中国儒学的极度推崇,认为中国人的道德水准通常是很高的,值得西方人学习。另一方面,他也对中国过分讲求实际的民族性格以及“庸人之气”提出了批评,值得中国人反思。

目录:

第一章:香港 第二章:广州 第三章:澳门 第四章:青岛 第五章:穿过山东 第六章:济南府 第七章:北京 第八章:汉口 第九章:长江之旅 第十章:上海 附录 北京八月

评论