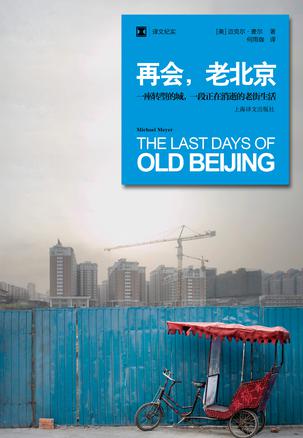

再会,老北京

作者简介:

迈克尔·麦尔 Michael Meyer 1995年作为美国“和平队”志愿者首次来到中国,在四川省一座小城市培训英语教师。1997年他搬到北京居住了十年,并在清华大学学习中文。他的文章多次在《纽约时报》,《时代周刊》,《金融时报》,《华尔街日报》等诸多媒体上发表。迈克尔·麦尔曾获得多个写作奖项,其中包括古根海姆奖(Guggenheim)、纽约市公共图书馆奖 (New York Public Library)、怀廷奖(Whiting)和洛克菲勒·白拉及尔奖(Rockefeller Bellagio)。他毕业于加州大学伯克利分校,目前在美国匹兹堡大学和香港大学教授纪实文学写作。《再会,老北京》是他的第一本书。

内容简介:

北京,充满活力的中国之都,变化是唯一不变的主题。 对中国人而言,北京是一切的中心:政府、传媒、教育、艺术和交通,甚至包括了语言和时间。自北京建城以来,她就是吸引外来人口、商人、学者和探险者的魅力之地,其中也包括了13世纪的马可·波罗:“全城地面规划有如棋盘,其美善之极,未可宣言。” 这副“棋盘”的遗址仍留在北京城内,六十多平方公里的面积和曼哈顿区差不多大,那些叫做胡同的狭窄巷子也依然存在。胡同之于北京,就如河道之于威尼斯。几个世纪以来,胡同一直是这个城市的文化特点,即使现在的巷子还不到以前的八分之一。 北京并不是西方人眼中的城市。1962年,一名外国记者将这里定义为“史上最大的乡村”。尽管这里有世界上第二繁忙的机场,近一百家星巴克和一条覆盖到城市核心之外的新的地铁系统,但在某些北京人的眼中,它仍是一个乡村。 过去十年,就像是任何一个崛起中的国家的首都那样,北京这个大乡村走向了国际。穿过天安门广场,百公里外的长城标志着这个城市宽广的界限。或许它的改变可以用这个小插曲来说明: 几年前我看到一个充满乐观意味的横幅,挂在一栋老楼的拆迁现场,上写:再现古都。 一天晚上,不知道谁悄悄地将第二个字的左半部分去掉,所以口号变成了:再见古都。 对于路人而言,这两个口号都可以是正确的,北京又处在八百年一次的再建与重生的循环之中。被改掉的横幅在几小时内就被扯了下来,但这无关紧要,因为北京人不需要读它也能感受到这座城市的变化——他们每天都身处其中。

目录:

第一章 走过大前门 第二章 叫我梅老师 第三章 Mocky与我 第四章“告别危房” 第五章 寒冬降临 第六章 拆之简史一: 燕都旧迹 第七章 《北京晚报》 第八章 幸福城中好时光 第九章 把感觉留住 第十章 春天 第十一章 拆之简史二: 皇城兴衰 第十二章 “去贫化”的贫民窟 第十三章 抢救老街 第十四章 夏日大回收 第十五章 过去时与将来时 第十六章 拆之简史三: 民国首都的现代化之路 第十七章 朱老师: 树的记忆 第十八章 “他有病了你不给他治,是你的责任” 第十九章 老寡妇的故事 第二十章 拆之简史四:“毛泽东时代”北京的工业浪潮 第二十一章 回音壁 后记 新北京,新奥运 致谢 译名对照表 参考书目 译后记 一封写给老北京的忧伤情书

评论